mardi 8 juillet 2014

mardi 17 juin 2014

Chronique d'un état des lieux

Lorsque je ferme les yeux, je me revois sous la table de la salle à manger durant les repas de famille. Parmi les pieds chaussés et les pieds de chaises, la rumeur des discussions des adultes n'est plus qu'un murmure, seul reste le soubresaut des jambes et le frétillement des talons. Les bas d'un gris crémeux de mamie et les sandales au reflets dorés de ma mère coincé entre les bateaux de mon père et les pantoufles de mon grand-père. Bientôt l'odeur âcres des cigarillos pénétrera sous la nappe, et, à la faveur des eaux de vies les jambes s'étendront, chassant la politique qui partageait avec le café son amertume. L'alcool fort bu à petites gorgées balayera les tensions, et l'espace sous la table devenant exiguë, je me mêlerai à l'atmosphère vaporeuse et irai tremper un sucre dans la mirabelle paternelle.

Lorsque je rouvre les yeux je suis dans un train, traversant ma vie comme un spectateur des paysages qui défilent par la fenêtre, où les sapins plantés sur la montagne, comme une palette infinie de verts, représentent les personnes rencontrées : il est impossible d'en fixer un parce que le train va trop vite, la machine tourne à toute allure. A peine s'est-on relevé de dessous la table qu'on est déjà dans les pantoufles.

Ce n'est pas tant vieillir qui fait peur — cela fait partie de l'ordre des choses — c'est plutôt la peur de ne pas avoir le temps de profiter des gens, de manquer des instants qu'on ne pourra jamais revivre et oublier l'exactitude des visages et la chaleur des sourires, le son des voix et la richesse des mots prononcés alors que la fatigue sort sa massue pour abattre les plus vaillant d'entre nous. Alors on veut se transformer en montagne et aller cacher sa tête dans les nuages, au dessus desquels rien ne change. Il y fait toujours bleu et la mer molletonnée et blanche calmerait l'esprit le plus agité. Il faudra cependant encore traverser la foule et ses turbulences hasardeuses avant de finir seul.

mercredi 11 juin 2014

La chute

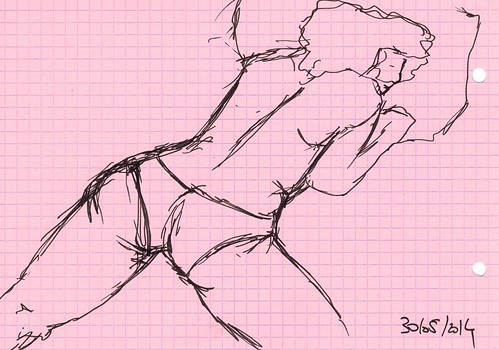

Je me retrouve au même point, toujours la même chose. Il y a des années je recopiais encore et encore les nus des magazines Photo tentant de tracer au crayon la ligne de hanche la plus parfaite, de glisser sur la papier les traits assez brouillés pour que se devine un entre-jambe ou la pointe d'un téton. Essayant de me souvenir des bouts de peau blanche entrevus sur la plage, un regard jeté par dessus un roman, ou deviné à travers les vêtements trop léger et transparent de l'été. Aujourd'hui ce sont des jambes écartés, des croupes tendues, des bas-ventre moelleux et des seins trop dégoulinant de lubricité, mais le crayon est toujours aussi hésitant; les traits sont toujours aussi tremblant et confus. Les formes sont là pourtant, on pourrait presque les toucher, mais il faut une infinie concentration pour les rappeler au papier. Il y a l'odeur et le goût poivré, le bruissement des draps, le bruit des vêtements qui touchent le sol et les respirations qui s'accélèrent. La douceur laisse place aux aspérités, les creux et l'humidité naissante. Tout cela dégringole et s’emmêle dans des grimaces cérébrales et il n'en ressort qu'un vide sidéral, et l'envie de rien, même pas de se branler. Aucune chute ne vaudra la chute des reins et certains souvenirs demandent encore à être vécus.

jeudi 2 janvier 2014

lundi 30 décembre 2013

samedi 30 mars 2013

Récapitulatif

Alors voilà, c'est comme ça que ça fini. "J'ai encore des sentiments pour toi, mais c'est plus comme avant". Pire que "C'est pas de ta faute, mais je ne t'aime plus.". Un peu plus fier de l'avoir senti venir avant cette fois-ci. Mais c'est pas ça qui a pu me faire changer les choses. Je suis encore là debout dans le salon, à la regarder en boule sur le canapé, les yeux dans le vide rougis par les larmes. Incapable de faire quoique ce soit, spectateur de la scène. Et puis parfois des flashs —c'est fini— et des secousses agitant mon corps. Il ne faut pas laisser les choses s'échapper. J'essaye de poser mes questions, ne rien laisser qui puisse être regretté. Elles résonnent sans force dans la pièce vide. Pour les regrets, il ne me restera que ce qui à été fait avant, mon insistance pour un peu de tendresse matinale, mon départ de la table avant le fin du petit-déjeuné, sous prétexte qu'elle n'a pas de scrupule pour le prendre sans moi quand je veux rester au lit avec elle le matin, tous ces débuts de discussion avortés... Je monte j'essaye de faire mon sac. Les gestes mécaniques s'enchaînent et se mélangent; je me rends compte que je pars, je la quitte, je ne veux pas. Je redescends, je la regarde, elle a encore plus pleuré quand je n'étais pas là. Je ne veux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas non plus rester. Je remonte, et là conscient du moindre de mes gestes, je pars. J'essaye de lui arracher encore quelque mot, un "reste", mais non, rien que des larmes et de la morve. Je suis dans la rue comme un fantôme. Je m'étais dis que si ça tournait mal je plaquerais tout. Plus de projet, plus de raisons d'épargner. LÂCHE. Comme pour tout le reste. VIDE. Aucune envie, rien. Aller à La Haye voir Pauline? Débarquer chez Adèle et Cédric? Pourquoi leur infliger ça de toute façon. Le train pour Thionville part à 14h50. J'ai 1h30 devant moi. Sa mère m'a appelé quand j'étais au guichet, elle pleurait. "Si vous vous disputiez, c'est mieux que ce soit fini mais bon...", si on si disputait, oui, si seulement on se disputait. J'ai appelé Orlane pour lui dire que j'aimais beaucoup ses parents, mais qu'ils ne devaient plus essayer de m’appeler, ça ne faisait que "remuer le couteau dans la plaie". J'ai raccroché précipitamment, sans lui dire qu'elle avait jusqu’à 14h50 pour me dire de revenir. Je me souviens m'être dis qu'il fallait tout faire pour s'accrocher à la personne qui vous plaquait. Puis que rien ne pouvait être réellement rafistolé. Qu'il ne fallait jamais revenir sur une relation qui avait échoué, ça ne pouvait plus marcher. Je ne sais plus sur quelle opinion je me suis arrêté. Je ne ais pas de quoi j'ai envie, je sais que j'ai envie qu'elle repense à moi avec mélancolie. Que si elle reparle de moi à son futur amour qu'elle le fasse avec un voile de tristesse lui passant au travers du regard. C'est absurde et cruel. Et égoïste. Cela me va comme un gant. Je n'ai plus envie de tourner la tête comme une girouette scrutant tout les passants de la place de la gare comme s'ils pouvaient être elle. A chaque bruit de pas précipité, le plus souvent des gens en retard pour leur train, je la vois courir vers moi. En réalité elle doit être sur la canapé, toujours en pyjama, regardant la télé pour ne plus penser, un peu comme qui moi écris en ce moment.

dimanche 10 juin 2012

De Rouille et d'Os

Le roulement gauche de la roue arrière droite de mon skateboard faisait un boucan pas croyable. L'anneau élastique avait dû s'échapper de son logement libérant la rondelle protégeant les billes. Par arc-boutement celle-ci bloquait la bague intérieure, qui, au lieu de tourner librement par rapport à sa grande sœur de l'extérieur crissait horriblement contre l'axe du truck. Les vibrations remontaient jusqu’à ma cheville, puis jusqu'à mon genou par l’intermédiaire de mon tibias et des oreilles écorchées des passants qui me jetaient des regards fusillant, d'autant plus que mes roues d'uréthanes de dureté supérieure claquaient à chaque interstice séparant les dalles des rues piétonnes du centre de Thionville. Celles-ci sont assez petites et ma vitesse avoisinant celle de croisière d'un vélo de ville, je vous laisse imaginer le désagrément causé. La torture pour les consommateurs des bistrots en terrasse à cessé lorsque je suis entré dans le petit cinéma du centre. Une fois n'étant acquitté des 6 euros en échange du petit bout de papier carré habituel et du rangement de ma planche dans un coin "surveillé" de l'entrée, j'ai pu m'installer, transpirant à grosse gouttes dans les sièges bleus et molletonnés au troisième rang. La rangée était vide et la salle de comptait que quelques spectateurs. Le film à commencé presque instantanément. La suggestion dans les films de Jacques Audiard est la liberté du spectateur. La liberté de deviner ce que disent les lèvres de ces visages filmés de dos, la mise au point oscillant de la nuque —à la naissance de la chevelure— au dos le l'oreille puis la nuque à nouveau, le tout bercé par la musique éthérée de Bon Iver. Dès la moitié du film —notion assez vague reposant sur une mesure très personnelle du temps, pondérée par l'action des différentes séquences du film et ses scènes de coït— j'ai eu envie de pleurer, ne sachant pas très bien si c'était parce que les moues de Marion Cottillard me rappelaient trop cruellement les demi-sourires d'une autre, ou juste parce que j'en avait besoin. Les larmes ont fini par couler au moment même où celles, touchant le sol, du personnage principal illustrent parfaitement que, non, les garçons ne pleurent pas. J'étais seul dans la salle lorsque je me suis levé, j'ai dis bonjour puis au revoir à l'ouvreuse qui en à rit, récupéré mon skate et je suis sorti du cinéma ébloui par le soleil et des larmes séchées le long de mes joues.

8/06/2012

dimanche 18 mars 2012

Rêve N°1

Partir, prendre un bus Luxembourgeois qui ne semble n'être là que pour transporter les retraités, avec la sensation étrange de profiter d'un service social plutôt qu'un service public, jusqu'à la capitale où je vais grimper dans le premier train pour Bruxelles. J'arriverai là-bas vers midi, si tout se passe bien, et j'aurais faim, parce que je n'a pas préparé de sandwich pour emporter. Je regarderai sans appétit les casses croûtes proposés dans la gare et ne parvenant pas à faire mon choix je finirai pas ne rien manger. Mon estomac gargouillera bien un peu entre Bruxelles et La Haye, puis il se contractera et durcira, pour finir par ne plus envoyer de signal à mon cerveau. Ce soir je devrais me forcer à remettre cette machine en route, la bouteille de Montagne Saint-Émilion que j'ai dans mon sac aidera sûrement à se mettre en appétit. Et Musique pour 18 Musiciens de Steve Reich résonne dans mes oreilles. Les mélodies se répètent et s’entremêlent, se rappellent et se chevauchent pour tisser un solide canevas, où vont se perdre mes pensées, pour mieux oublier que j'écris justement pour ne plus penser. Ne plus penser à ce rêve sans début, comme tous les rêves, mais dont la fin, bien cruelle m'a laissé un arrière goût de réalité amère en bouche.

J'étais avec Orlane nous nous rendions dans un meeting, une sorte d'assemblée générale dans une usine occupée par des employés en grève. Nous nous y rendions comme on se rend à un concert ou on va au cinéma. Cela se passait au Luxembourg ou en Allemagne, dans un pays plus ou moins germanophone. Je me souviens de ce détail car j'y rencontrais Joël, avec qui j'avais travaillé lors de mon stage à la Verrerie de Puy-Guillaume en Auvergne, il m'a rappelé qu'il parlait Allemand (est-ce vrai?). Il avait l'air aussi triste et peu enthousiaste qu'à l'époque. «La situation est la même partout» m'a t-il expliqué. Tout était très bien organisé, car après le meeting nous logions tous, Joël, Orlane, moi et les autres spectateurs, dans une sorte d'Auberge de jeunesse, cela ressemblait vaguement à l'internat de mon lycée à Nancy. Nous nous installions dans notre chambre avec Orlane, quand tout à coup, quelque chose se passe, il y a beaucoup d'agitation, mais impossible de ce souvenir pourquoi. Comme souvent dans les rêves plus on se rappelle moins on se souviens, c'est comme si la mémoire se vidait. Je sors de la chambre pour voir ce qui se passe, je suis dans le couloir, j'entrevois dans la chambre d'en face un jeune homme torse nu et debout, jouant sur sa guitare manouche un air triste et pas du tout adapté à son instrument, du genre country ou flamenco, mais je me souviens cependant que ça rendais bien. Puis la porte se ferme. Je regarde autour de moi, toutes les portes sont fermées à clé. Je suis dans le couloir, seul.

dimanche 12 février 2012

Fuite

samedi 28 janvier 2012

lundi 9 janvier 2012

Vitam Impendre Amori

O ma jeunesse abandonnée

Comme une guirlande fanée

Voici que s'en vient la saison

Et des regrets et du soupçon

Le paysage et fait de toiles

Il coule un faux fleuve de sang

Et sous l'arbre fleuri d'étoiles

Un clown est l'unique passant

Un froid rayon poudroie et joue

Sur les décors et sur la joue

Un coup de revolver un cri

Dans l'ombre un portrait a souri

La vitre du cadre s'est brisée

Un air qu'on ne peu définir

Hésite entre son et pensée

Entre avenir et souvenir

O ma jeunesse abandonnée

Comme une guirlande fanée

Voici que s'en vient la saison

Et des regret et de la raison

dimanche 11 décembre 2011

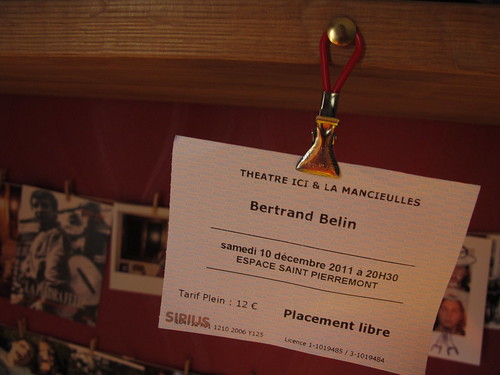

Bertrand Belin à Mancieulles (54)

Vendredi soir en rentrant du boulot, je suis tombé sur cette émission sur France Inter. Une assez bonne façon de débuter son week-end, en compagnie de The Dø et Bertrand Belin, dont, ô coïncidence, j'ai parlé il n'y a cela que quelque jours ici. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises vu qu'a la fin de l'entrevue, notre dandy de l'effacement, place, comme si la comm' était un don (un de plus) dont sa voix veloutée ne serait que le parfait médium, «Si vous voulez venir à Mancieulles près de Nancy, où je joue demain...». On lui pardonnera, dans notre infinie bonté, que Mancieulles, située à côté de Briey, soit bien plus près de Metz que de Nancy, bien qu'en Meurthe-et-Moselle. Cela nous amène — assez laborieusement je dois dire, mais si moi je suis contraint et forcé d'écrire toutes ces enluminures linguistique, vous, vous avez le droit de les sauter — au fait que Briey, Metz ou bien même Nancy est assez proche de chez moi pour que je fasse le déplacement.

Après une ellipse temporelle de mon week-end, dont la partie la plus intéressante a été rapportée ici, me voila, samedi soir, au bar du théâtre dans lequel se tient le concert, ma place posée sur le comptoir, entre ma bière et moi. Après une première partie plutôt réussie, Raspail à donné le ton, l'humour sera le seul moyen d'animer cette salle confortablement assise dans des sièges rouges et molletonnés.

J'ai l'impression que le public lorrain est assez particulier, du moins dans ce coin la de là Lorraine. Fidèle à lui même, il est distant et statique, n'hésitera pas a renvoyer la balle, si on lui la lance, sans pour autant se sentir obligé de prendre part au jeu. Ça avait déjà perturbé Bruce et Guérin a Montoy-Flanville. Je ne sais pas si ça a fait le même effet à Belin, toujours en est-il, son arrivée sur scène, noyé dans un excès de fumigène à permis de se faire une idée très claire (malgré la fumée) de la suite. Long ré-accordage, pour ne pas écorcher l'oreille musicale qui fait la renommée des lorrains dans la France (le monde?) entier (dixit le chanteur), discutions à propos des animaux présents, et absent (Barbara, R.I.P.) des ses chansons, une certaine auto-dérision : «Vous aurez compris que mes chansons ne racontent pas vraiment les choses de façon claire... On va continuer comme ça dans cette... esthétique»*. Celles et ceux qui n'ont pas écouté le dernier album de Bertrand Belin, Hypernuit, ne comprennent peut-être pas ma surprise quant à la présence de l'humour dans ce spectacle. Il faut savoir que la musique de Belin mêle une lourde mélancolie, traînante et lancinante, toute empreinte de chaleur et de poussière. Le genre de tristesse agréable qui vous berce. Mais on n'imagine absolument pas que l'humour puisse introduire convenablement cette ambiance. Je ne sais pas si c'est le charisme exacerbé du personnage, ou la forte cohésion qui règne entre les musiciens sur scène, ou encore la nuit brumeuse et givrée au milieux des (reste de) haut-fourneaux (serait-ce ça l'hypernuit?) qui à débarrassé le chanteur de cette lourde tâche. Toujours en est-il que ça marche, le concert est ponctué de légèreté et de classe. On aura jamais vu un artiste autant décrire sa musique des mains tout en jouant de la guitare, toucher ses musiciens après un morceau particulièrement réussi, danser avec sa Gibson ES-335 (capricieuse à garder l'accordage, mais cela est peut-être dû a son grand âge...), inviter une charmante choriste-archéologue de l'architecture (presque) locale qui a participé à l’enregistrement du disque, sur La Chaleur, la rappeler pour les adieux, et remercier le public d'être venu. Je n'insisterai pas sur le passé musical de l'individu, wikipédia est là pour ça, et sa batteuse qui assure les chœurs avec brio et talent sans délaisser ses percussions, vous avez pu la voir à l’œuvre là.

P.S. : À défaut d'être un billet hyperbien, ce sera un billet hyperlié.

* Cette citation, contrairement à la précédente qui a été enregistrée, n'engage que ma mémoire et non les paroles exacte du protagoniste.

samedi 10 décembre 2011

L'enfant du village

— Bonjour.

— Vous faites quoi?

— Je me promène.

— C'est un pistolet que vous avez là en main?

— Non, c'est un appareil photo.

— Ah.»

mercredi 30 novembre 2011

Des visages, des figures

Depuis que j'ai réécouté cet album, certaines paroles me reviennent en écho violent de la situation [ridicule et] économique dans laquelle nous nous trouvons.

"On peut toujours saluer les petits rois de pacotille

On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille

Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul

On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule

Autour des oliviers palpitent les origines

Infiniment se voir rouler dans la farine"

A l'envers, à l'endroit, Noir Désir

"Nous travaillons actuellement pour l'Europe,

Voire pour le monde"

"Et on entend au loin résonner les clameurs de la foule,

les beaux mouvements d'ensemble, les défilés glorieux et puis la lutte des classes.

Et maintenant c'est sérieux, eh bébé, c'est sérieux, on ne croit plus en rien,

nous montons de toutes pièces ce buisness et Basta, on chevauche pas Pégase

ça c'était pour l'extase c'est fini.

Extension, expansion si possible, mais pas de rêve à porter seulement des dynamiques.

D'abord la thune, bébé et le reste suivra et le reste viendra c'est ce qu'on dit

je crois en cette époque là bénie des globophages.

Chère vieille Europe, ta tête connaît à peine tes jambes qui souvent

ne comprennent pas tes bras comment ça marche encore déjà.

Comment ça marche un corps étranger à son corps on n'sait pas on s'en fout

on s'embrasse quand même et puis on a raison."

"Les soupirs de la sainte et les cris de la fée

ne sont plus entendus au banquet des banquiers"

mardi 23 août 2011

Porculero

Le TGV Hendaye - Paris Montparnasse me traîne vers l'est, austère, tempéré et calme, tout en contraste avec la culture hispanique qui m'a tant séduite. Le rythme de vie étalé et nonchalant est la coutume la plus difficile à assimiler lorsqu'on arrive. C'est moins la chaleur écrasante que le soleil à son apogée qui force à se réfugier à l'intérieur, volets baissés, allongé, plus ou moins accompagné, de la fin du repas de midi — pris vers quatorze heure au mieux — jusqu'à seize heure environ. La météo annonce la température des prochains jours, vingt-deux degrés Celsius au minimum, trente-huit à l'ombre au maximum. Vale, on s'habillera un peu moins, on sortira un peu plus tard.

À Tudela, bien que situé en pays Navarre, la culture basque est omniprésente que ce soit à travers les noms des villes en basque et castillan, les cartes des restaurants en deux langues ou encore les pinchos remplaçant allègrement les trop populaires tapas. Les pinchos se dégustent à midi, au sortir du travail. Il est de coutume d'enchaîner les bars en prenant un pincho — qu'il faut choisir parmi un choix parfois dithyrambique de toasts généreusement couverts de jambon fumé, d’œuf, de poivron ou courgette frits, de beignets d’artichauts et bien d'autres encore — accompagné d'un verre de vin ou d'une caña, un demi servi dans un verre cylindrique. La culture du bar est bien plus ancrée que chez nous. Un village aussi petit soit-il disposera d'au moins deux bistros, pour assurer le bon fonctionnement de la tradition précédemment décrite. Ainsi, pour que tout ces troquets ne mettent pas la clé sous la porte faute d'habitués assez régulier — tout particulièrement en ces temps de crise, on pratique la tournée de bars, en buvant debout et vite, quitte à prendre des demi-verres ou à laisser la fin de sa bière sur la table en partant. Lorsqu'il s'agit de manger ou de boire le vocabulaire espagnol est extrêmement compartimenté, laisse pantois et on s'y emmêle facilement les pinceaux : vermouth, almuerzo, cena, cubatas, etc. Ce qui est sûr c'est que les espagnol(e)s aiment la bouffe et la bonne ainsi que le bon vin. Ils se sont donnés, à travers des siècles de tradition gastronomique, les moyens de bien manger et bien boire. Il n'y a qu'a voir l'échoppe du Tuvinyco, une pléiade de jambon pendant, diffusant un parfum qui enchante les narines dès l'ouverture de la porte. on contourne le bateau sur lequel sont dressés les produits maritimes pour sillonner les rangées de bouteilles de vin du monde entier mais surtout, et heureusement, d’Espagne. Une petite soif pendant la visite? On vous apporte une bière fraîchement tirée, c'est pour la maison. Le choix est trop dur à faire? Rien de tel que de déguster la bouteille qui nous fait hésiter autour d'une assiette de jambon ibérique et du fromage de brebis bien piquant, pour faire le tri parmi toutes ces informations qui saturent chacun de nos sens. Accompagné de ces mets, les vins espagnols se révèlent sous leur meilleurs jour. Ils sont à l'image du peuple qui à su sublimer cette terre aride pour en extraire un nectar fort, savoureux, aux parfums capiteux, à la robe profonde et au goût chaleureux, puissant et entier. Entier de la poignée de main jusqu'au fond du regard, de la chaleur dans la voix jusqu'à cette façon de prendre son interlocuteur à partie dans une conversation, la main sur l'épaule pour lui demander des nouvelles. On sort facilement jusqu'à minuit passé même en semaine et les rue sont extrêmement animées, excepté pendant la siesta. La télévision est un autre indicateur du décalage horaire régnant en Espagne. Les premiers films du soir commencent vers vingt-deux heure trente, soit quasiment à la fin des nôtres, les matchs de foot — le football faisant office de religion en espagne, il est inconcevable de ne pas soutenir soit le Barça soit le Real, démarrent à vingt-trois heure en été.

Dans l'atmosphère climatisée et somnolente du train, je me demande comment je vais oublier l'immensité du désert des Bardenas et son relief hors du commun, son soleil orange transperçant les nuages au couchant et venant s'écraser sur des falaises zigzaguant à travers une plaine à laquelle même les champs de blé ne parviennent pas à enlever son caractère sauvage, les jambons de Salamanca suintant sous la chaleur des soirées que les rasades de gin tonic ne parviennent pas à rafraîchir. Et les amis resté là-bas. Surtout les amis resté là-bas.

mercredi 13 juillet 2011

Les peuples créatifs

Au delà du point de vue de la publication de photos, ou d'images, le copyright est aussi très limitant pour l'utilisateur d'images provenant d'internet, comme nous le sommes tous, pour un exposé, pour le travail, pour son blog, ou pour la notice d'un jeu... en gros on a déjà tous utilisé des images piochées dans Google Image sans se soucier de savoir si elles étaient protégées, tout comme leur auteurs ne se sont pas forcément posé la question si leur protection (le copyright) était nécessaire (si tenté qu'ils en soient au courant).

Voilà, je referme la parenthèse technologico-juridique, et vous laisse voguer à travers les images (libres ou presque) de ce blog.

PS : Pour plus d'info à propos des CC et de la création, un e-book intéressant et gratuit.

jeudi 17 mars 2011

dimanche 20 février 2011

dimanche 13 février 2011

Jungle, Bolivie.

Départ sur ces longues pirogues que l'on ne crois exister que dans les documentaires de la cinquième. Départ franc, on se lance sur le Béni, cette énorme rivière qui trône au milieu de la forêt tropicale mais départ timide. On arrive dans la communauté de San Miguel qui ne semble accessible que par voie d'eau, et si l'on ne connait pas son emplacement par avance, nécessite une observation soignée de la forêt pour pouvoir deviner les maisons qui se dissimulent derrière le feuillage. Les habitants de la communauté nous semblent étrangement indifférents, et, seul notre guide, Mario, exerce pour eux un intérêt digne d'une conversation. Pour ma part je n'osais pas photographier les enfants par pudeur, et par peur qu'ils me demandent, à l'image de ce qui se fait à La Paz, de l'argent que je n'ai pas sur moi. On entre dans la jungle en suivant un petit rio qui se jette dans le Béni. Les rivières nous serviront de guides durant ces trois jours. Nous en remonterons une première le premier jour. Le second nous couperons à travers la végétation dense en gravissant un pan de la montagne pour en rejoindre une seconde qui nous ramènera, le dernier jour, vers le fleuve. Si l'on peut être frappé, comme le fait remarqué Claude Levi-Strauss dans Tristes Tropiques, que malgré le lieu exotique dans lequel nous nous trouvons, le climat tropical et les saisons inversées, un certain nombre de plantes et d'insectes soient similaires à ceux que l'on peut trouver en Europe —pas la majorité certes, mais suffisamment pour ne pas se sentir dans un milieu totalement hostile— on a, faute à notre vision citadine de notre environnement, l'impression de se trouver dans la serre tropicale d'un parc zoologique, à la différence près que les sons et la moiteur n'ont rien d'artificiels. On apprend d'ailleurs que la plupart des bruits que l'on entend et que l'on mettrait naturellement sur le compte d'oiseaux, sont en fait d'origines bien différentes et variées. Si l'on en crois Mario, durant le jour la plupart des sons proviennent de cigales. Du crissement sec et prolongé aux bruit strident et progressif d'une scie sauteuse. Par contre une fois la nuit tombée les oreilles ne savent plus où donner de la tête : le hululement plutôt que le coassement des grenouilles, le cri des singes, et même celui des serpents annonçant leur sortie nocturne! Les oiseaux, eux, ont un chant bien atypique et semblent respecter des horaires précis, par exemple l'ave qui pousse un "hou" unique pour marquer l'aube et le crépuscule. Le matin à partir de dix heure commence le sifflement insolent tout à fait similaire à celui que le dragueur destine aux filles dans la rue, d'un autre type d'oiseau. Celui-ci cesse à peu près lorsque débute la musique très particulière. Ce dernier cri est constitué de quatre à cinq notes, clairement séparées les unes des autres par une pause d'une seconde, de tonalité croissante et comme sorties du goulot de bouteille dans lequel on aurait soufflé. Les craintes d'une jungle mortelle et mesquine sont aussi dissipé par notre guide marchant pieds nus. "No puedo caminar con zapatillas, no tengo la acustumbre.". Bien, cependant il ne manquera pas de nous rappeler de rentrer notre pantalon dans nos chaussettes : il y a une espèce de fourmi dont la piqure provoque une douleur intense douze heures durant; ou encore de ne pas laisser nos habits moites —quoiqu'on fasse, au bout d'une demi heure de marche dans la jungle tout est moite, des chaussettes jusqu'à la moindre parcelle de chemise— dehors la nuit car c'est ce moment que choisit un papillon blanc pour pondre ses oeufs dans nos habits, qui, à la faveur de l'humidité et de la chaleur dégagée par certaines parties de nos corps, telles les aisselles, en profiteront pour éclore et introduire sous notre peau de petits vers que l'on ne découvrira que par les vives démangeaisons qu'ils provoquent, et qu'il faudra extraire après les avoir endormi à la nicotine (il peut être utile d'avoir un fumeur dans le groupe...). De la même façon, on se couchera en enfilant ses chaussettes sur ses chaussures.

La marche dans la jungle est éprouvante tant par le climat auquel, lorsqu'on débarque fraîchement de La Paz —par le transport pittoresque d'un petit avion de dix-neuf places, à l'intérieur duquel on ne tiens pas debout, et qui, après s'être assuré qu'il n'y a pas de gilet de sauvetage sous les siège contrairement à ce qui est indiqué sur la plaquette de sécurité, nous offrira la fébrile certitude qu'aucun atterrissage d'urgence n'est prévu ce jour là— on n'est absolument pas accoutumé , que par le cheminement hors de tout sentier existant, sur les galets instables et glissants tapissant le lit des rivières, se faufilant à travers la végétation au tissage serré et qui lorsqu'on souhaite s'y agripper pour escalader une bute présente, comme fait exprès de menaçantes épines acérées dont seul l'avertissement bienveillant de notre guide nous aura permis d'y réchapper. Celui-ci ménagera d'ailleurs nos efforts en organisant à intervalles réguliers, environ toutes les heures et demies, des pauses bienvenues, durant lesquelles ils nous expliquera à quel point la jungle est magnifique. Il nous racontera quelques anecdotes, presque invraisemblables, afin de nous consoler de n'avoir vu presque aucun mammifère durant notre court séjour. Comment lui et son frère attiré par des grognements et des bruits de galops ont pu observer un tapir —paisible herbivore noir et blanc, légèrement plus petit qu'une vache mais également bien plus trapus et doté d'une courte trompe— aux prises avec un anaconda. Le reptile géant ceinturait solidement le tapir au niveau de l'abdomen et s'était amarré simultanément à deux arbres. Après plusieurs cavalcades au cours desquelles le serpent s'est dangereusement étiré, la force du tapir associée à l'obstination suicidaire de l'anaconda ont provoqué l'évènement cocasse auquel on pensait sans vraiment y croire, c'est-à-dire la rupture du serpent. Ou encore comment le fourmilier se défend du jaguar : le félin extrêmement silencieux et sournois, surprend le ses proies par derrière et en les attrapant à la nuque —on apprend par la même occasion que s'il à faim celui-ci n'hésitera pas à s'attaquer à l'homme. Le tamanoir quand à lui se défend de son prédateur en ramenant son long museau sur son ventre, et comme il est doté d'un cuir très épais dans le cou et d'un crâne très dur et osseux, il oblige le jaguar à l'attaquer par devant. C'en est est alors fini pour l'animal, les puisantes pattes antérieures dotées de griffes acérées du tamanoir —que celui-ci utilise afin d'éventrer les termitières et le fourmilières— vont lui infliger des lacérations quasi mortelles sur les flancs. C'est tous les sens en alertes que nous nous remettons en chemin, espérant croiser l'un de ces animaux fabuleux, même si potentiellement dangereux. On devra malheureusement se contenter d'insectes colorés et quelque peu ridicules : sauterelles, scarabées, phasmes, mantes, etc., rehaussé par la découverte hasardeuse d'un bébé culebra, dont l'adulte est bien moins inoffensif que notre couleuvre européenne : sa morsure, dans les condition de notre trek, est mortelle. C'est en évitant ce genre d'incident que nous retrouvons le rio Béni, la barque et la fraîcheur du vent sur nos visages. Même si la promesse d'une douche à notre arrivée à Rurrenabaque nous donne hâte de la quitter, la jungle nous manque déjà, sa symphonie ininterrompue de l'aube jusqu'à la fin de la nuit, ses couleurs, sa magie, ses histoires, son peuple animal et végétal s'entremêlant dans un royaume d'une richesse infinie.

samedi 1 janvier 2011

Chronique

D'où provient ce besoin de médire? Il est bien plu facile de conspuer sur vingt cing lignes le travail des autres que de produire soi-même quelques centaine de mots qui mis à la suite les uns des autres formeraient un semblant de texte intéressant. En quoi me vie d'étudiant pourrait avoir quoique ce soit d'exceptionnel? En quoi quelques allées et venues entre Valparaiso et Santiago mériteraient une description détaillée? Partir le matin, attraper un micro place Echaurren après avoir acheté un empanada pino à la boulangerie en prévision du déjeuner —quatre cent cinquante pesos, contre neuf cents à la capitale—, descendre vingt minute plus tard place O'Higgins, traverser l'avenue Pedro Montt, entrer dans le terminal de bus. «Santiago, ida y vuelta, por favor.». Siège vingt et un, toujours siège vingt et un, de toute façon il est toujours libre. Cinq mille cent pesos. Une heure quarante cinq plus tard, si la circulation a été bonne, descente au terminal de Santiago pour descendre plus profond encore vers le métro. Ligne une jusqu'à Baquedano. Bondé, chaud, moite et malodorant, le métro quoi. Ici la lecture, si on dispose d'assez de place pour tenir un livre devant soi, est un bon moyen d'échapper aux regards de la foule, ses conversations, même si elles sont tenues dans une langue que l'on ne comprend que très mal, sont d'un ennui qui ne rend l'indiscrétion que plus honteuse. Le métro caractérise les villes que leur trop grande taille rend invivable. Santiago, Londres, Paris... Lyon fait peut être exception quoi que je n'y ai pas séjourné assez longtemps pour prétendre avoir pu y vivre. Le métro de Valparaiso, lui, n'est qu'une imposture. Il n'est là que pour assurer à Viña del Mar une liaison à l'image de son standing propret que l'utilisation des microbus cahotants ne fait que ternir. Mais revenons à ma vie de stagiaire sans statut en Amérique du Sud. À Baquedano on change pour la ligne cinq qui au bout de trois stations permettra d'entrevoir la lumière du jour. Avec un peu de chance la rame ne sera pas trop bondée et il sera possible de s'assoir. Sur le sol. S'assoir sur un siège impliquerait l'obligation bien trop gênante de devoir céder sa place à un vieillard. Ce n'est pas tant que la politesse me manque, que je n'ai aucun respect pour l'âge canonique, ou bien que je ne comprend pas les idéogrammes pourtant très clairs représentant un homme recourbé, une canne à la main. C'est justement là mon problème. Ces affichettes bien qu'internationalement reconnues sont obsolètes! Il n'y a plus de vieux avec des cannes, du moins pas dans le métro. Comment feraient-ils pour donner les coups d'épaules nécessaires pour se frayer un passage à travers la foule si quelqu'un avait la bienveillance de leur laisser sa place assise? Car si la courtoisie fonctionne avec un siège, elle s'arrête belle et bien là. Et de tout façon, il est impossible pour moi de me décider à laisser ma place. Cette dame, par exemple, le prendrait mal si je lui proposait, les femmes sont susceptibles à propos de leur âge. Et lui alors? Non, il est bien trop jeune, ce n'est pas parce qu'il est presbyte et grisonnant qu'il est bon pour l'hospice. Les genoux flageolants, le crâne lisse dont les trois cheveux font office de vétéran sur un champ de bataille lunaire, un gilet dont les poches sont toutes distendues, je tiens mon homme; toi tu vas t'asseoir sur mon siège tout chaud! Regard circulaire, personne ne l'a repéré. Attention tout de même à ne pas heurter le front de ma voisine d'en face au cas ou elle serait prise du même besoin irrépressible que moi d'être en paix avec sa conscience. Trop tard, il est déjà descendu. Les vieux aujourd'hui choisissent avec soin leur trajet dans le métro : il faut qu'il y ait peu de monde, et encore ce n'est que pour une station. Enfin, après ce dilemme moralisateur intérieur, on descend de la rame pour emprunter la passerelle qui mène à l'entrée du campus. Ensuite une rapide entrevue avec mon tuteur, où dans un baragouinement oscillant entre un espagnol maladroit et un anglais trop dépourvu de vocabulaire technique, j'essaye de comprendre ce que j'aurais à faire, ou plutôt ce que je n'aurai pas à faire. Plus tard ce sera d'interminables pliages d'éprouvettes métalliques au laser, dans un laboratoire minuscule, vétuste et totalement dépourvu de système visant à protéger l'opérateur, en d'autre mots à m'éviter de me faire griller la peau si le rayon venait malheureusement à se refléter sur une partie de l'éprouvette que j'aurais omise de recouvrir avec du spray carbone. Pendant ce temps, où je serais concentré dans mes manipulations répétitives, Manuela, une post-doc roumaine, qui ne travaille absolument pas avec moi —nous nous partageons juste l'utilisation du laboratoire—, viendra, dans une de ses tentatives bien trop insistantes pour s'assurer que je vais bien, me faire sursauter de peur. Le charme que j'ai pour lui trouver lors de notre première rencontre s'est bien vite envolé, soufflé par son dévouement oppressant, ses méthodes pointilleuses et ses tentatives infructueuses de m'y convertir, le tout peu mis en valeur pas une maigreur cadavérique peu assortie à sa pâleur de rousse. Je lui glisserai tout de même un la revedere amical en la quittant. Enfin le soir, des bourdonnement pleins les oreilles, trajet retour; métro toujours plus bondé et arrivée à Valparaiso pour voir le soleil se coucher alors qu'on ne l'a qu'entr'aperçu. Est-ce que c'est ce genre de vie qui me porte à rêver qu'un jour j'ouvrirai une page de traitement de texte vierge et j'y taperai les mots suivants : «Aujourd'hui j'écris les premiers mots de mon oeuvre.».